Atelier International

Généalogies partisanes : contre-visualités depuis la Seconde Guerre mondiale

Université Grenoble Alpes

7 mai 2020

par Anita Orzes

L’atelier international Généalogies partisanes : contre-visualités depuis la Seconde Guerre mondiale visait à réfléchir sur la manière dont les expositions, les archives, les films, les revues et la production visuelle traitent de l’imaginaire partisan. Suite à notre recherche sur le rôle complexe des productions orales, écrites et visuelles comme agents d’une culture de résistance, à travers différentes études de cas qui relient le monde occidental, le bloc socialiste, le Tiers Monde et les pays non-alignés, ce séminaire était la deuxième partie de l’atelier Partisan Resistance(s) : a tool box for analysing transnational concepts and images (ici le rapport) qui eut lieu en mars. Il était structuré en deux sessions : la première, avec les interventions de Gal Kirn, Paula Barreiro López, Jaime Vindel et Jacopo Galimberti, mettait l’accent sur la figure du partisan ; la seconde, avec les interventions de Fabiola Martínez, Anita Orzes, Olga Fernández López et Sonia Kerfa, réfléchissait sur la question des expositions et des films en tant qu’agents de résistance.

Gal Kirn a présenté une communication intitulée « Les contre-archives des partisans : comment commémorer la rupture », dans laquelle il récupérait des fragments et des œuvres d’art émancipatoires de la lutte de libération du partisan yougoslave. Tout d’abord, il proposa une explication de la contre-archive comme un espace qui comprend des œuvres caractérisées par un haut degré de (auto)conscience, des œuvres qui pratiquaient une « sorte de temporalité révolutionnaire impossible », mais aussi des œuvres qui ne pouvaient pas être facilement intégrées dans les archives socialistes yougoslaves ou dans les archives post-socialistes et nationalistes. Il fournit ensuite des études de cas, comme le poème « Someday in a million years » d’un partisan nommé Iztok et une danse partisane de Marta Paulin-Brinda. Si le poème souligne la relation contradictoire entre le moment brutal de la Seconde Guerre mondiale (la transformation de l’homme en « animal » et l’opposition entre les crimes et les péchés, les auteurs et les victimes) et l’avenir (les gens pourront-ils comprendre le niveau de barbarie imposé en temps de guerre ? ) ; la danse de libération de Paulin-Brinda, sous l’influence de l’environnement et de la situation, montre comment elle développa de « nouvelles » techniques de danse et d’expression devant un public partisan, tout en célébrant la libération du camp de concentration sur l’île de Rab (occupée par l’Italie avant la capitulation).

L’article suivant « Some preliminary thesis on the Partisan(e)s: Partisan Images and Culture Resistance » de Paula Barreiro López traça un large panorama de l’hétérogénéité des familles partisanes à travers les lieux (de l’Est à l’Ouest et de l’Ouest au Sud) et les époques (en reliant principalement les années 1930 aux années 1960 et 1970). Elle souligna le fait que la lutte partisane s’enracinait dans un programme révolutionnaire de justice sociale et de reconfiguration des structures politiques, économiques et culturelles. Ainsi, les partisans ne se battaient pas seulement pour la terre et la liberté, mais aussi pour la libération. Grâce à deux revues, Partisans et Tricontinental, il est possible de mettre en évidence la réhabilitation de la lutte comme révolutionnaire, en créant une communauté imaginaire qui relie les luttes révolutionnaires dans le monde entier. Un exemple visuel est un dessin animé de Siné (1961) qui dépeignait l’esprit partisan comme une bataille des races du monde dans une lutte connectée par l’entremêlement des barbes et des cheveux des combattants, de la même manière que Rostsgaard dépeignait trois visages racialisés interchangeables avec un seul corps. Paula Barreiro a également réfléchi à la question de l’artiste partisan et de l’artiste partisan avec un grand itinéraire depuis la France (Abdon, un partisan et un artiste dans les montagnes de Grenoble pendant la Seconde Guerre mondiale), à Cuba (avec la caricature de Saul Steinberg d’un artiste se battant avec son pinceau et plus tard avec l’œuvre de Julio Le Parc « Identifique sus enemigos » (Identifiez vos ennemis), une proposition pour le spectateur d’abattre des ennemis potentiels, représentés par les silhouettes d’archétypes impérialistes (le capitaliste, le militaire, le prêtre ou le Yankee).

Sa dernière réflexion sur les montagnes comme exemple de « lieu de résistance » a ouvert la voie à l’article de Jaime Vindel « Partisan ecologies: the politics of the wild after the end of the world ». Définissant l’écologie partisane comme « une expression géographique et existentielle de la lutte des classes, qui préfigurerait en quelque sorte la composante post-nationale et prolétarienne que les luttes éco-sociales devraient posséder aujourd’hui », il souligna le fait que les montagnes représentaient un lieu de rencontre cosmopolite pour les cultures partisanes de résistance en analysant le répertoire graphique du Bataillon Alpin de la Sierra de Guadarrama. Tout d’abord, il illustra l’histoire du Bataillon et ses archives visuelles. Le Bataillon est une unité créée en septembre 1936, avec une section intégrée au 5e Régiment des Milices Populaires et une autre composée de membres de la Jeunesse Socialiste Unifiée, et composée de sportifs qui possédaient des connaissances sur le ski. Ensuite, il compara la thèse sur les écologies partisanes d’Andreas Malm (internationalistes par définition) avec celle, tellurique, de Carl Schmidt, en soulignant que le Bataillon alpin ne défendait pas un territoire investi d’une composante tellurique mais qu’il « dessinait avec quelques corps, quelques bâtons et quelques skis la géographie de la résistance ». Enfin, il passa du passé proche au présent proche en abordant le suicide de la skieuse Blanca Fernández Ochoa, sa trajectoire et sa relation que Cercedilla (la zone où le Bataillon Alpin a opéré). Jaime Vindel considère que le sport a ouvert la voie à l’intégration de l’Espagne franquiste/et post-franquiste dans l’arène internationale dont Blanca Fernández Ochoa est l’un des symboles, puisqu’elle a été la première sportive espagnole à remporter une médaille aux Jeux olympiques d’hiver d’Albertville (1992). Il se demande « quelle image dialectique peut composer aujourd’hui la constellation sémantique entre les archives visuelles du bataillon alpin, les écologies partisanes de Malm et le suicide de Fernández Ochoa ».

La dernière présentation de la matinée était « Le partisan, la partie maudite et le masque. Deux projets autour de l’imagerie de l’extrême gauche ». Jacopo Galimberti a abordé deux questions : la première était l’opéraïsme par opposition à la figure du partisan, la seconde était l’anonymat du partisan. Il souligna notamment le rôle politique du masque en tant qu’objet qui rend anonyme et devient donc une forme d’autodéfense. Après un aperçu historique du mouvement de l’opéraïsme en Italie dans les années 1960, Jacopo expliqua que l’opéraïsme était personnifié par le jeune ouvrier qui travaille dans une usine et qui détestait son travail. Ce travailleur est construit en opposition à deux définitions du partisan : le partisan comme patriote et le partisan comme guérillero. À travers l’analyse d’une série d’images de Mario Mariotti, l’accent a été mis sur la façon dont le travailleur fusionne avec ses outils de travail. Cela permit de montrer que pour Potere Operaio, les usines étaient comprises comme un champ de bataille, dans une lutte sans armes. Galimberti mit également en évidence cette opposition avec la lutte armée de Brigate Rosse qui, à travers l’iconographie du Tiers Monde, associa leur lutte à celle des guérillas d’Amérique latine. Déplaçant l’attention de l’Italie vers l’Amérique latine, il présenta la figure du sous-commandant Marcos. Cela lui permit de rappeler quelques considérations sur la « foule sans visage » des années 1960 aux années 1980 : 1. la foule sans visage peut prendre la forme d’une armée ; 2. la foule sans visage apparaît souvent dans les photographies de réunions politiques ; 3. la foule sans visage trouve sa place au sein d’un symbole politique, à proximité des dirigeants (représentés alors à plus grande échelle) ou même dans les membres de leurs instances, formant ainsi un « corps politique ». Après avoir présenté plusieurs exemples, en Italie, en Union soviétique, en Espagne et en France, M. Galimberti se demanda d’où venait cet imaginaire international, en posant la question de la définition du lien entre identité et visage, et de la transformation de l’anonymat en une forme d’autodéfense.

La séance de l’après-midi s’ouvra par l’exposé « Mexican art in the Eastern Block: The partisan aesthetic of the Frente Nacional de Artes Plásticas » par Fabiola Martínez. Elle a analysé une exposition d’art mexicain organisée par le Frente Nacional de Artes Plásticas (FNAP) qui fit le tour des villes du bloc de l’Est entre 1955 et 1956 (en commençant à Varsovie et en terminant en Chine). Après avoir souligné, premièrement, la dynamique complexe entre l’École mexicaine et le gouvernement mexicain et, deuxièmement, que le Frente Nacional de Artes Plásticas (1951) fut utilisé par l’École mexicaine comme un moyen de raviver l’esprit de la révolution et de subvertir l’impérialisme américain au Mexique et à l’étranger, Fabiola Martínez expliqua que l’exposition a été commandée par le Comité polonais pour les relations culturelles en relation directe avec le FNAP (au lieu de l’Instituto Nacional de Bellas Artes/INBA, l’organe officiel chargé d’organiser les expositions internationales) ; l’invitation directe à la FNAP garantirait l’absence de censure gouvernementale. Après avoir présenté le contexte politique, elle a offert un point de vue sur certaines des œuvres exposées, comme Nuestra imagen actual (1947) de David Alfaro Siqueiros ou Fusilamiento (1950) de Leopoldo Méndez. Enfin, elle a replacé les œuvres dans le contexte du discours inaugural de Rosendo Soto, dans lequel il souligna la divergence de l’esthétique mexicaine par rapport au réalisme socialiste, en définissant l’esthétique mexicaine comme un art de dénonciation et non de propagande[1].

L’intervention suivante, intitulée « Rethinking the counter biennials: agents of resistance with potential to enact lasting changes in the biennial system? », portait également sur les expositions transnationales. Anita Orzes analysa les polémiques qui secouèrent la Biennale de São Paulo et la Biennale de Venise entre les années 1960 et 1970, en se demandant, d’une part, s’il est possible de parler de « biennales de la résistance » et, d’autre part, comment ces biennales furent un vecteur de création de communautés transnationales et de nouvelles contre-géographies. En commençant par le boycott de la 10e Biennale de São Paulo (Non à la Biennale), et en le replaçant dans le contexte de la dictature militaire au Brésil et de la censure qui avait eu lieu à la 2e Biennale de Bahia ou de l’exposition au Musée d’art moderne de Rio de Janeiro, elle délimita les réseaux transnationaux qui relient le Brésil, la France, l’Italie et les États-Unis. Le boycott de Non à la Biennale fut suivi par la Contrabienal (1971), une contre-biennale sous forme de livre qui, d’une part, rejetait une biennale organisée par un gouvernement comme synonyme de système de répression et de torture brutale et, d’autre part, rejetait ce que cet événement représentait, c’est-à-dire un instrument de colonisation culturelle dans les pays d’Amérique latine. En fait, de nombreuses biennales à cette époque traversaient une phase de contestation et de reformulation de leur format. Venise et São Paulo ont toutes deux joué un rôle important dans ces discussions. B74 – Libertà al Cile (Biennale de Venise, 1974) est un bon exemple à la fois du nouveau format de la biennale et de la solidarité transnationale développée par les expositions. La biennale devint une action culturelle contre le régime de Pinochet. Elle avait pour but d’informer et de sensibiliser le public de la Biennale et l’opinion publique italienne. De plus, la biennale fut « décentralisée », s’étendant à toute la ville de Venise et également dans les zones extra-urbaines et ouvrières de Mestre et Marghera. Anita Orzes proposa une analyse des expositions (par exemple l’exposition d’affiches chiliennes réalisées entre 1970 et 1974, l’exposition de photos Immagini e parole dal Cile : da Allende alla Repressione et les peintures murales de la Brigade Allende de Salvador) ainsi que des rencontres (par exemple Italia – Cile : lavoro, politica e cultura), en comparant cette édition de la Biennale de Venise avec une autre initiative artistique de solidarité en Italie (Mostra incessante per il Cile[2], 1973-1977) ainsi qu’avec la réalité politique italienne des années 70 (la « nouvelle » résistance). Enfin, elle se demanda si l’héritage de ces biennales était toujours vivant ou si elles avaient été reléguées à une note de bas de page, soulignant qu’une première réponse pourrait être trouvée dans All the World’s Future (56e Biennale de Venise), dont Okwui Enwezor fut le commissaire.

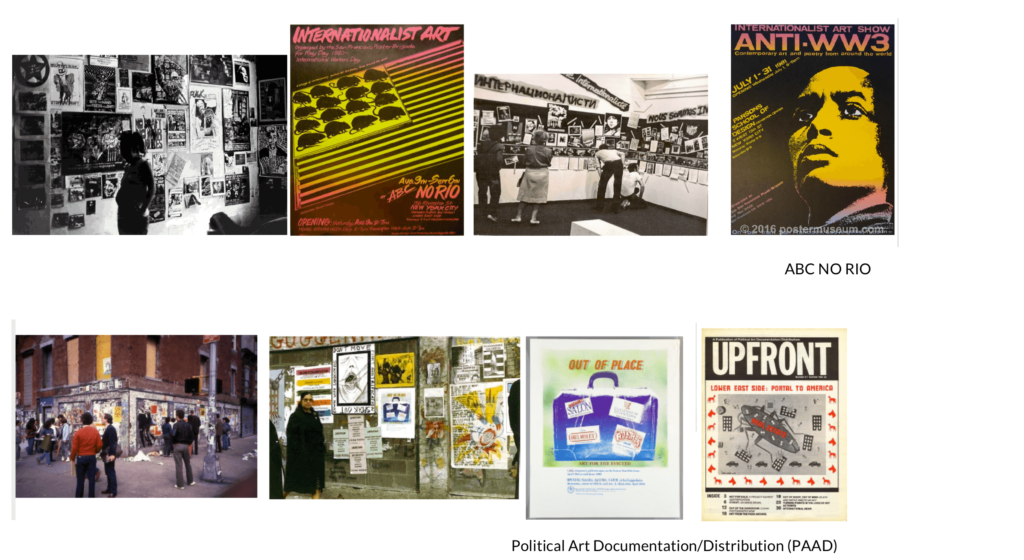

La présentation suivante, “The Island of negative Utopia. New York’s late seventies: art and resistance at a crossroads » d’Olga Fernández López, s’intéressa aux États-Unis et à la création de la catégorie de « sous-classes »[3] et à la défense des quartiers défavorisés dans les années 80. Elle structura son intervention en trois parties interdépendantes : l’analyse des rencontres et éloignements transnationaux, la représentation des victimes et l’art communautaire. Les soi-disant « sous-classes » défendaient leurs quartiers, issus de diverses vagues de migration/diaspora, avec une attitude cosmopolite. Ils rendirent conformes des ghettos/îles qui établirent une sorte de « transnationalité interne », pivotant entre les États-Unis et leurs pays d’origine. Les artistes utilisaient l’art social comme un parapluie pour leurs activités politiques. Une des conséquences fut qu’ils ne produisaient pas d’objets ou d’images mais des communautés, à la fois de personnes et d’artistes. Un exemple en est Joseph Beuys, invité à plusieurs reprises aux États-Unis et figure de référence pour les artistes new-yorkais des années 1980. Beuys croyait en la valeur sociale de l’art et le considérait comme un agent de changement social : le développement créatif de tous les peuples, promu par les arts, générerait l’initiative nécessaire à la révolution. D’autres artistes comme Willoughby Sharp et Liza Béar avaient un désir similaire d’utiliser l’art comme un outil révolutionnaire dans la société. Citons par exemple les deux spectacles « The Real Estate show » (1979) et « Times Square Show » (1980), organisés par Collaborative Projects Inc. qui ont abouti à la création de l’ABC no Rio. Les thèmes politiques du collectif étaient la richesse, la classe et le pouvoir américains, les récessions des années 1970, la crise du logement, les sans-abri et l’embourgeoisement. Enfin, passant des années 70 aux années 80, Olga Fernández López expliqua le passage de Lucy Lippard entre ces deux décennies et à la suite de ses voyages au Royaume-Uni, en Chine, à Cuba et au Nicaragua. Un événement important fut l’exposition « Art from the British Left » (1979), annoncée comme la première d’une série de présentations de « l’art socialement engagé ». Elle conduit à la conception du PAD/D (Political Art Documentation/Distribution) (1981) qui rassembla des artistes politiquement engagés issus de groupes vétérans (Art Workers Coalition et Fluxus) et d’organisations plus jeunes (le collectif Heresies et Group Material). Ils utilisaient des espaces et collaboraient avec d’autres organisations pour leurs actions politiques, comme Out of Place : Art For the Evicted (El Bohio, 1983) et Art for the Evicted: A Project Against Displacement (El Bohio, 1984). Dans ce cas-ci, ils enduisirent les façades des bâtiments abandonnés de Losaida avec des œuvres d’art afin d’attirer l’attention sur l’embourgeoisement. Pour conclure, elle mit en valeur « l’art politique comme zone de contact » qui peut être analysé à travers certaines expositions (par exemple le Nicaragua Media Project) et performances (par exemple la True Avenue of the Americas) de l’Artists Call Against the US intervention in Central America.

La dernière présentation de l’après-midi était « Femmes dans les collectifs de cinéma ou le genre à l’épreuve de la praxis (Amérique latine, 1970-1989) ». Sonia Kerfa expliqua son objectif consistant à repenser la place et le rôle des femmes dans la production cinématographique politique et révolutionnaire à travers l’étude de différents collectifs de femmes, par exemple Cine mujer México (1975), Cine mujer Colombia (1978) et Grupo Miércoles (1978). Elle proposa une redéfinition des moyens révolutionnaires acceptés au cinéma à travers une perspective de genre. Les thèmes abordés dans ces films (viol, menstruation ou violence masculine) soulignent le choix de concevoir un cinéma basé sur l’expérience, sur des histoires vécues et sur le corps féminin, mais aussi sur les mouvements de protestation sociale et sur la mémoire sociale. Cette approche féministe déconstruit les images existantes afin de désanesthésier les images canoniques des femmes. Au cours de sa présentation, elle insista également sur l’importance de mettre en évidence les lieux où ces films étaient projetés et le public auquel ils s’adressaient, ainsi que sur l’intérêt de réfléchir aux noms des groupes, puisque l’association du mot « cinéma » et du mot « femme » n’est pas un geste neutre.

L’atelier Généalogies partisanes : contre-visualités depuis la Seconde Guerre mondiale permit de débattre sur une large imagerie liée à la lutte partisane, de la notion de partisan lui-même, d’évaluer l’hétérogénéité de son statut, les multiples façons et manières de revendiquer des droits et les lieux de la partisannerie. Enfin, nous avons discuté du rôle des multiples expositions qui, avec un caractère partisan, contribuent à construire des réseaux de solidarité et à créer des contre-géographies qui relient le monde occidental, le bloc socialiste, le Tiers Monde et les pays non-alignés.

[1] Rosendo Soto était un artiste de la « seconde » génération de muralistes. Avec l’artiste Ignacio Marquez Rodiles, il était chargé de faire voyager l’exposition en Europe pendant dix mois. Ils ont également organisé des débats, des tables rondes, des communiqués de presse et des conférences.

[2] Catenacci, Sara: “Solidarity and socially engaged art in 1970s Italy” in Khouri, Kristine; Salti, Rasha (eds.), Past Disquiet: Artists, International Solidarity and Museum in Exile, Warsaw, Museum of Modern Art in Warsaw, 2019, pp. 259-277. La Mostra incessante per il Cile fut conçue comme une exposition sans interruption à partir de 1973. Les activités furent organisées à la fois dans la galerie milanaise de Porta Ticinese (Milan) et en dehors de l’espace de la galerie, en collaboration avec des travailleurs, des étudiants ou des groupes socialement engagés. La fin de la Mostra incessante per il Cile correspond à une exposition qui documente l’expérience en 1977.

[3] Le terme « sous-classe » désigne les personnes pauvres, principalement noires, dont le comportement est considéré comme criminel, déviant ou simplement différent de celui de la classe moyenne. Voir Welshman, John, Underclass: A History of the Excluded since 1880, London, Bloomsbury Academic, 2013.

* Traduction française de Amandine Martin.